情熱ボイス

【先端技術総合研究所篇】 ― オートメーションで変えていく未来を可視化する人たち

2024年3月公開【全2回】

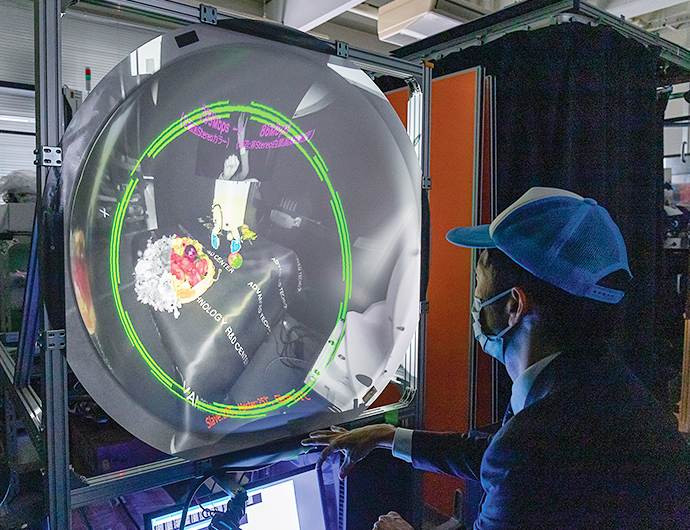

第2回 ロボット遠隔操作の近未来 - ビジュアル ハプティクス(視覚的力触覚技術)

遠隔操作で、果実をつぶすことなく、人と同じ適度な力でもぎとるロボット。現実になる日が近づいています。

人の活動範囲を飛躍的に広げるハプティクス技術

機器を遠隔で操作・制御する技術は、自動車やFAなど産業分野で広く利用されていますが、一般に普及するために必要な精巧さや操作性に欠けていました。

そこで三菱電機は、人間の認知特性に基づいた直感的な遠隔操作サービスプラットフォームを開発しました。このテクノロジーには、人口の高齢化、労働市場の流動性、労働力不足に関連する広範な問題に対処する大きなメリットが期待されています。

このプラットフォームは、ビジュアル ハプティクス、ヒューマン アイ ディスプレイ、段階的な自動化の3つの個別のテクノロジーで構成されています。

ビジュアル ハプティクス ― 力感を色で表現

ロボットハンドで対象物をつかむ操作をする場合、操作する人の手にハンドからの感覚をフィードバックするには、モータなどを多数取り付けた専用の機器を手に付ける必要があります。しかしユーザにとっては使用中ずっと違和感があるうえに、気軽に使うこともできません。ビジュアル ハプティクスは、機器による力ではなく、画面上の色の変化でフィードバックを伝える技術です。拡張現実 (AR) のシステムが手に色を重ね、人が離れた場所から操作すると、色の変化が力の変化として認識されます。これは、人の持つ視覚と力触覚の間の相互作用(クロスモダリティ※)を利用した新しい方法です。

クロスモダリティ:視覚と聴覚など、本来は別々である感覚同士が互いに影響を及ぼし合う現象。

ヒューマン アイ ディスプレイ - 人間の見え方を再現する

一般的に遠隔操作を実施するうえで、映像や制御信号をリアルタイムでやり取りすることが重要になります。しかし遠隔地から操作する場合は遅延が避けられず、それはユーザの操作感を損ねてしまいます。そこで通信に“メリハリ”を付けようというのがこのヒューマン アイ ディスプレイです。操作するうえで重要なのはユーザが見つめるハンドと対象物のため、その部分の映像だけは高解像度のカラーで、それ以外の部分は低解像度の白黒で転送します。それによりデータ量を小さくし、遅延をできる限りなくすことで作業性を高めます。この技術は人の視力の特性として中心領域のみが高い視力を有していて、周辺領域では視力が低く、実際には映像もぼやけてしか見えていないという特性に基づいています。

データ通信料を減らし、現状の商用通信の通信環境においても、安定して遠隔操作を実現するため、人の認知特性に注目して開発されたヒューマン アイ ディスプレイ。

コンパクトで高効率な産業用AIにより、繰り返し行う無意識の作業を自動化、単純作業から人間を解放します。

段階的な自動化

遠隔操作サービスプラットフォームを構成する3つの技術の3つ目は、「段階的な自動化」です。例えばロボットアームを動かして作業する際、人は一連の作業をずっと意識しながら行っているわけではなく、繰り返し行っている自動化が容易な作業があります。そのような作業を段階的に自動化に置き換えていくことで、人の負担が減り、一人がいくつものロボットを遠隔操作するようなことも可能になるわけです。

SDGsの取り組みに触発されて

春名 正樹 博士(情報)

メカトロニクス技術部 機械動力学グループ

新事業戦略・遠隔操作技術担当部長

柏 宗孝 博士(工学)

メカトロニクス技術部

機械動力学グループ マネージャー

この遠隔操作サービスプラットフォームを開発するきっかけは、先端技術総合研究所メカトロニクス技術部の春名 正樹博士が参加したインドネシアにおけるSDGsのプロジェクトでした。博士は次のように当時を回想します。

「SDGsのプロジェクトを通じて、貧困地域、途上国支援の思いを強くしました。地域格差の問題を根本的に解決するには、そこに暮らす人たちに働き口を作ることが必要です。しかしそのために、彼らが住み慣れた地を離れることは、幸せを奪うことになります。一方で労働力不足は世界中で顕在化しています。遠隔操作技術を活用すれば、この地で暮らしながら別の地域で働いてお金を稼ぐことが可能なのではないかと思ったのです。」

このプロジェクトでは、人手不足の現場で、遠隔地にいるロボットオペレーターが作業の一部を行い、その対価として報酬を得ることができることを実証しています。また、このプラットフォームの利点は、こうした地域の人々に従来のフィードバックデバイスの装着を強いることがないことです。

2025年の事業化を目指す

近いうちに、買い物客が手に取って吟味し、気に入ったものを選ぶことが出来るようになるかもしれません。

ビジュアル ハプティクスを中心とした遠隔操作サービスプラットフォームは、本来、爆発物などの危険物を扱うシーンでの利用を想定していましたが、三菱電機は、可能な限り幅広い分野への適用を目指していく方針です。

ハプティクス技術により、オンラインで実際の店舗にいるようなショッピング体験を再現すること、また、人間の代わりにロボットが顧客にサービスを提供する未来も探っています。

物流業界の可能性

また、物流業界での遠隔操作サービスプラットフォームの活用も期待されています。自動運転技術と連携することで、輸送用トラックや荷役を遠隔操作することが可能になります。

「荷役は力を要する作業ですが、実際に荷物を持って運ぶのがロボットであれば、ロボットを操作する人は女性や高齢者でも構わないわけです。労働力不足の解消に大きく貢献できるのではないでしょうか。」 (春名 正樹博士)

自律走行が可能なため、AR制御のロボットによる荷役も可能です。

農業および製造用途の可能性

ハプティクス技術は、農業への応用、果物の収穫作業への活用が考えられています。農家は時間のかかる収穫をすべて行うのでなく、遠隔操作のロボットに一部を行わせます。そのことで、農家の人手不足が解消されると同時に、リモートオペレーターの短期アルバイトの機会も生まれるかもしれません。

製造業でも同様のシステムが採用され、リモートワーカーが輸送や製品検査の作業を遠隔操作で実行できるようになる可能性があります。ここでも、製造業は労働力不足の問題を解決し、リモートオペレーターは新たな収入源を得ることができます。

遠隔操作の可能性を切り開く

もちろん、まだ解決すべき問題(法的な問題を含む)もありますが、三菱電機の遠隔操作サービスプラットフォームは、さまざまな社会的および経済的問題に対処し、多くの労働者の労働問題を解決するためのさまざまな可能性を世界に提示しています。